照明は、機能性・意匠性の両方でとても重要な役割を果たすものです。

今回は照明について詳しく解説します。

照明の基礎知識

はじめに、照明の基礎知識を学んでいきましょう。

照明の歴史

私たちの暮らしを明るく照らしてくれる「照明」。その歴史は意外と最近のことから始まります。

近代照明の幕開けは、1879年にエジソンが白熱電球を発明したことにあります。

1910年代には日本でも白熱電球が一般家庭に広まり、照明は少しずつ“特別なもの”から“当たり前のもの”へと変わっていきました。

その後、1950年代には蛍光灯が普及し、1980年代にはインバータランプ(効率の良い蛍光灯)が登場。

そして技術の進化は加速し、2010年代にはLED照明が本格的に普及し始めます。

現在では、新築住宅の照明はほぼすべてLEDが主流となっています。省エネ性、長寿命、コンパクトなデザイン性など、LEDには多くのメリットがあり、暮らしのスタンダードになったと言えるでしょう。

照明の用語

照明器具のカタログや仕様書を開いてみると、

「光束」「色温度」「演色性」…などなど、聞き慣れない専門用語や単位がずらりと並んでいます。

予備知識がないと、正直なところ「これは一体何を示しているの?」と戸惑ってしまうことも少なくありません。

ここでは、照明選びの判断材料となる基本的な単位や用語について、わかりやすく整理してご紹介します。

「なんとなくの雰囲気」で選んでしまいがちな照明ですが、基本を押さえることで納得感のある選択ができるようになりますよ。

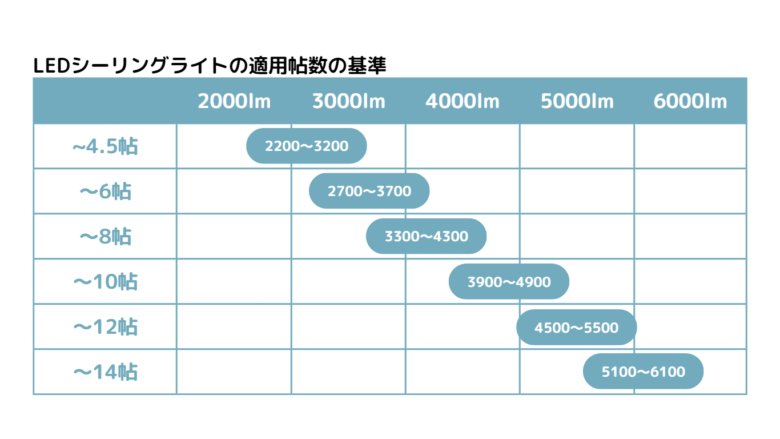

光束(ルーメン:lm)

一秒間にランプから放射される光の量のことです。

昔はW(ワット)数がそのまま明るさを表す単位として認識されていましたが、昨今はLEDが普及し消費電力が省力化したため、ルーメンで明るさを表す方が分かりやすくなっています。

照度(ルクス:lx)

光を受ける面の明るさを表します。

一般的な居室は100lx程度、廊下などは50lx程度、読書や勉強時は750lx程度など、生活行為や場所に応じて「このくらいの照度が必要ですよ」という基準がJIS規格化されていたりします。

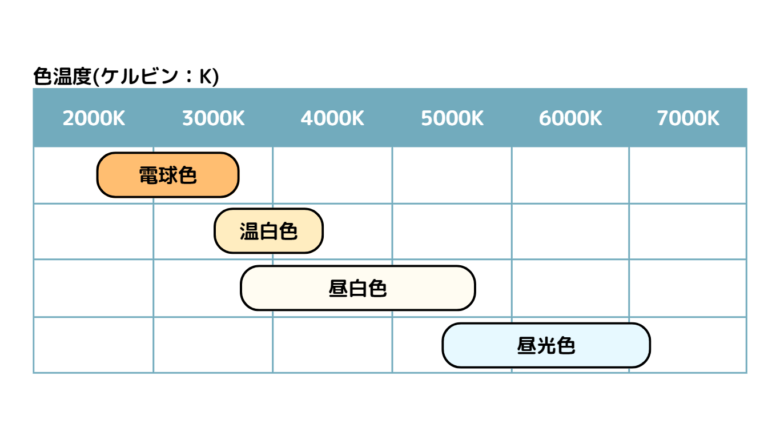

色温度(ケルビン:K)

光源の光の色を数値で表したものです。

色温度が高いほど青みがかった白色になります。

・電球色 3000K程度 オレンジ色で、暖かく柔らかい印象

・温白色 3500K程度 オレンジよりの白で、落ち着いた印象

・昼白色 5000K程度 白色で、さわやかな印象

・昼光色 6500K程度 青みがかった白で、涼しげでクールな印象

演色性(アールエー:Ra)

光源で照らしたものの色の見え方を表します。

数値が高いほど自然光と近くなります。(自然光はRa100で、逆にRa0は色がなくすべて灰色となります)

演色性は結構重要で、料理の見栄えに影響したりするため、ダイニングテーブルを照らす照明などは演色性の高いものを選んでみると良いでしょう。

消費電力(ワット:W)

ランプの電気使用量です。昔はこのWが明るさの基準でした。

今でもその当時の名残で、電球の明るさを「60W相当」などと表記する場合があります。

消費効率(ルーメンパーワット:lm/W)

1Wあたりどれだけの光束が得られるかを示す値です。

値が大きいほど効率がいい(省エネ)という意味になります。

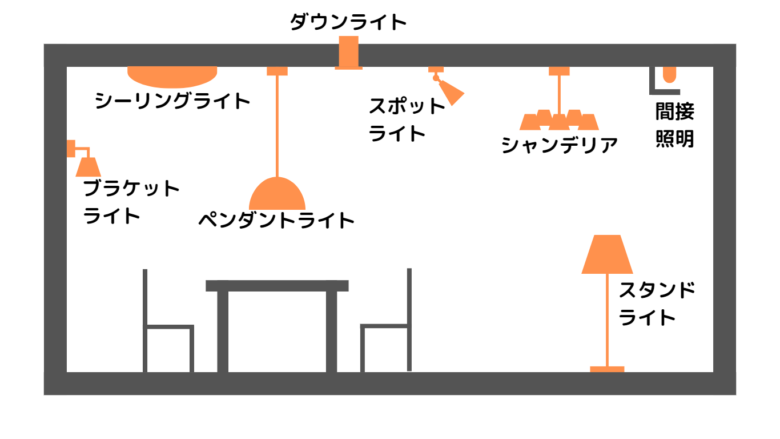

照明の種類

照明にはさまざまな種類があります。

ひとつひとつ見ていきましょう。

シーリングライト

天井付けの一般的な照明です。

効率よく広い空間を照らすのに適していますし、どんな部屋にも対応できる良くも悪くも「普通の照明」です。

シーリングライト一つだけでは光の広がりは単調になりやすいです。

ダウンライト

埋め込み照明です。

器具が出っ張らないためすっきりと見せることができますし、ホコリなどの汚れもたまりにくいです。

設置する数や位置をしっかりと計画することが大切になってきます。

なお、熱がこもりやすいため、断熱材が入っている天井に設置する場合は、必ず断熱型のものを選びましょう。

ペンダントライト

天井から吊るすタイプの照明です。

全体照明としても、部分照明としても使用することが可能ですが、狭い空間や低い天井に設置すると圧迫感が出る可能性があります。

取り付ける高さに注意する必要があります。例えばダイニングテーブルを照らす場合は、テーブル面から70cm程はなれる高さが良いとされています。

【ともぴのおすすめ】

玄関ホールの角に小さめのかわいいペンダントをこっそり設置してみましょう。

アザトカワイイ玄関になりますよ。

ブラケット

壁に取り付ける照明です。

補助照明やアクセント照明として使用することが多いです。

光源の高さがポイントになります。階段などに取り付ける際は高さに気を付けて計画しましょう。光が直接目に入ると眩しいですから。

スタンド

床や机に置くタイプの照明です。

補助照明やアクセント照明として使用することが多いです。

他の照明と違い、場所を自由に変えることができますし、飽きたら他のものへの交換が楽です。

近くにコンセントが必要です。

スポットライト

床や壁などにある特定の対象物を照らすための照明です。

さまざまな種類がありますので、光の強さ、集光タイプ、拡散タイプなど、用途に応じて使い分けましょう。

シャンデリア

リビング、ダイニング、ホール、吹き抜けなどの広い空間を照らすのに適しています。

他の照明と比べて重いため、取り付けるには下地などが必要な場合がありますので注意です。

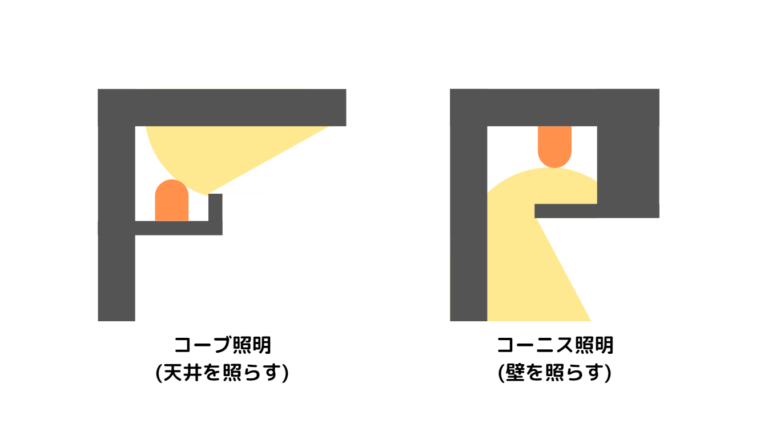

間接照明

天井や壁を照らし、間接的に明るさを得る手法です。

構造に関わりますので設計段階から計画します。

内装材の素材や仕上げ選定にも注意する必要があります。照らす面が暗い色だと光が吸収され反射光が少なくなり、思ったような照度が得られないことがあるためです。

清掃やランプ更新が行いにくいというデメリットがあります。

照明についての豆知識

最後に、家づくりの中で役立つちょっとした照明の知識をご紹介します。

照明計画はいつ行うのがベスト?

照明の計画は、建物の設計段階からスタートするのが理想です。

ダウンライトや間接照明など、構造や天井下地に関わるものもあるため、後からでは採用できないケースも少なくありません。

間取りや配線計画と一緒に、早めに検討しておくとスムーズです。

照明の予算はどのくらいを見込んでおけばいいの?

新築時にかかる照明器具の費用は、目安として坪あたり15,000円程度が一般的です。

ただし、デザイン性の高い照明を選んだり、吹抜けにシーリングファンを設置したりする場合には、別途その分の予算を確保しておきましょう。

LEDってどれくらいすごいの?

LEDは、従来の白熱電球に比べて約1/10の電力で同じ明るさを得ることができます。

ちなみに、蛍光灯でも約1/4程度。

加えて、LEDの寿命は約40,000時間(約10年)と非常に長く、ランプ交換の手間もぐっと減ります。

(初期の海外製品には品質にばらつきがありましたが、現在は性能も安定しています)

かがくのちからってすげー

照明ってどのくらいの電力を使っているの?

家庭で使われる電力のうち、約15%は照明によるものと言われています。

LEDの普及によってその割合は年々下がってきてはいるものの、それでも無視できない数字です。

省エネ性能の高い照明を選ぶことは、ランニングコストの削減にもつながりますので、ぜひ意識しておきたいポイントです。

今回は、照明について少し掘り下げてご紹介しました。

照明は、こだわり始めると本当に奥が深く、気がつけば「照明沼」にどっぷり…なんてことも珍しくありません。

でもそれくらい、空間を楽しく彩る魅力的な要素なんです。

インテリアコーディネーターの視点から見ても、照明ひとつで部屋の雰囲気がガラリと変わることも多く、ちょっとしたアクセントとして非常に頼りになる存在です。

その意味では、観葉植物と並んで空間演出の名脇役かもしれません。

皆さんも、ぜひ効果的でアザトい照明を選んで、お気に入りの空間をつくってくださいね。

筆者:ともぴ(一級建築士/インテリアコーディネーター)

「家づくりは、賢く・楽しく・ちょっとあざとく」をモットーに、失敗しない家づくりのヒントをブログで発信中。