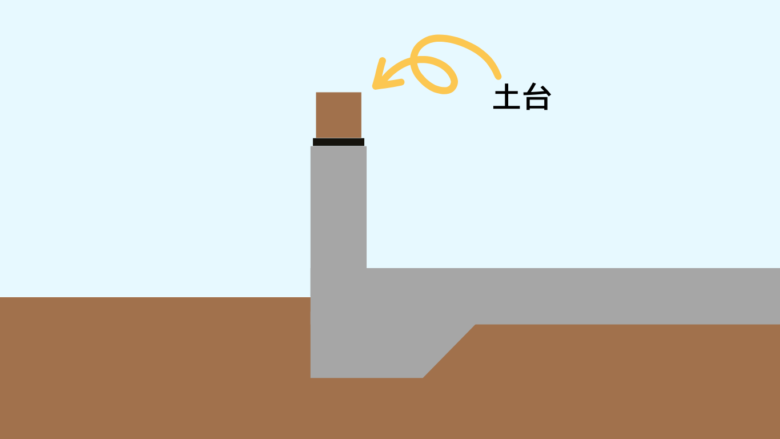

はじめに:「土台」に求められる性能は?

住宅の土台は、建物の荷重を基礎に伝える重要な構造部材。常に地面に近く、湿気やシロアリの影響を受けやすいため、次のような性能が求められます。

- 耐久性(腐りにくさ)

- 耐蟻性(シロアリへの強さ)

- 寸法安定性(乾燥や吸湿による変形の少なさ)

- 強度と加工性

このような要素をクリアした木材が、土台材として使われているんですね。

近年の土台材のトレンド(2015〜2024)

直近10年で、日本の土台材の主役は大きく変わりました。

以前は米ツガ(ベイツガ)注入材が主流でしたが、現在は国産ヒノキKD材が圧倒的なシェアを占めています。

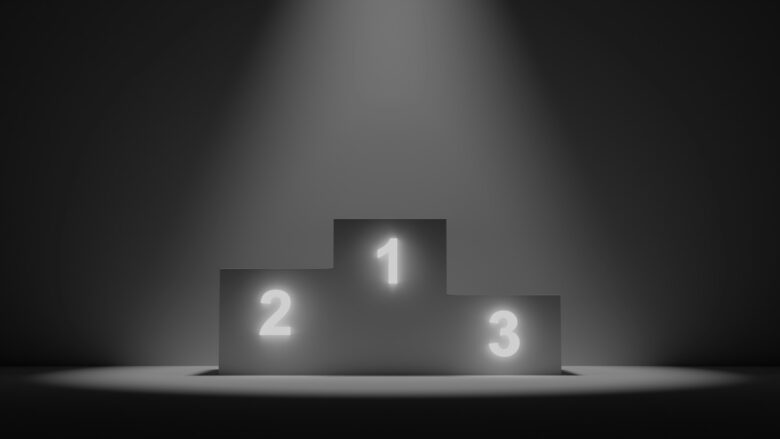

最新の使用状況(全国木造住宅機械プレカット協会調査)

- 1位:国産製材(主にヒノキ) … 約60%

- 2位:国産集成材 … 約20%

- 3位:外材製材(主にベイツガ) … 約15%

- 4位:輸入集成材 … 約5%

かつて圧倒的なシェアを誇ったベイツガ注入材は、2020年頃から急速にシェアを落とし、今では数パーセント程度にまで低下しています。

なぜ国産材が選ばれるようになったの?

ここ数年で、なぜ国産ヒノキ材がこれほどまでに支持されるようになったのでしょうか?

主な理由

- ウッドショックによる輸入材価格高騰(2020〜2022年)

- 住宅性能重視の傾向拡大(寸法安定性・品質の均一性)

- 国産材利用促進政策の強化(木材利用促進法改正など)

- カーボンニュートラルへの対応意識

とくに、ヒノキの高い耐朽性・耐蟻性に加えて、KD材(人工乾燥材)による寸法安定性は、現在の品質重視のトレンドにぴったりマッチしているんです。

一昔前は「ベイツガ全盛時代」だった

今ではすっかり姿を消しつつあるベイツガ注入土台ですが、ほんの10年ほど前までは住宅業界の定番中の定番でした。

そもそも、ベイツガって土台に向いてるの?

実は、ベイツガは耐水性・耐蟻性ともにあまり高くない樹種で、本来、土台に向いた性能を持っているとは言い難い材料です。

それでも長年にわたりベイツガが使われてきたのは、次のような背景があったからです。

- 通直な丸太が豊富で、加工性もGOOD

- 白木系で見た目も良く(日本人好み)、ペンキなど塗料との相性もGOOD

- 価格が非常に安価で、安定供給が可能

- 薬剤注入処理をすることで「土台向きに仕立てられる」

つまり、薬漬けにして無理やり土台に使っていたんですよ~。

思惑が重なった“ベイツガ全盛時代”

(ここはちょっと陰謀論的な話も含みますので流し見程度でOKです)

当時、防腐・防蟻処理メーカーは、主力だった電柱や枕木がコンクリートに置き換わりつつあり、新たな市場を模索していました。

そこに現れたのが、住宅用土台という新天地。

しかもこのタイミングで、アメリカからの木材輸出圧力(いわゆる貿易摩擦の緩和措置)が発動しました。「日本の住宅にアメリカ産の木材をもっと使わせよう」という圧力のなかで、ベイツガは“押し付け材”として大量に供給されるようになったとか…

そうした複数の条件がうまく噛み合い、ベイツガ注入土台は時代のニーズに”ハマった”のです。

似たような背景で、ツーバイフォー工法もアメリカから日本に導入されました。

これについては、また別の記事で詳しくご紹介するつもりです。

今後の土台材の未来

今後は、

- 国産ヒノキ材のさらなる普及

- 地域材(スギ・ヒバなど)への注目

- 土台材の集成材化の進行

といった流れが続き、ベイツガ注入土台のシェアはさらに縮小していくことが予想されます。

【まとめ】土台材から見る、日本の家づくりの変化

土台に使われる木材の変化は、単なる“材料選び”ではありません。

- 価格と性能のバランス

- 国際情勢と貿易政策

- 持続可能性と地域経済

そうした多くの背景を反映しているのです。これから家を建てる方は、土台材にも少しだけ注目してみてくださいね。

あなたのその視点、すでに「あざとかしこい家づくりの入口」に立っていますよ。

筆者:ともぴ(一級建築士/インテリアコーディネーター)

「家づくりは、賢く・楽しく・ちょっとあざとく」をモットーに、失敗しない家づくりのヒントをブログで発信中。