「自由度が高い家」を建てたいあなたへ

「在来工法は間取りの自由度が高いですよ!」

……そう営業された方、多いのではないでしょうか?

たしかに、2×4(ツーバイフォー)工法などに比べれば、壁の位置を柔軟に設計できるのが在来工法の特徴ではあります。

しかし、それはあくまで「設計者が構造を理解していること」が前提の話。

構造を無視して、自由に間取りを描いてしまう設計者がいるのも事実です。そんなプランで建てられた家は、構造的に無理が生じていたり、必要以上にコストがかかってしまったり……。

この記事では、「在来工法=自由度が高い」という思い込みの落とし穴について、一級建築士の立場から解説していきます。

在来工法ってどんな工法?

在来工法とは、正式には木造軸組工法と言い、簡単に言うと柱と梁で建物を組み立てる、日本では一番スタンダードな工法です。

開口部を大きく取れる、壁の位置が比較的自由に設計できる、増改築しやすい――こうした点が「自由度が高い」と言われる理由です。

一方、2×4工法は「構造用合板で箱を作る」ような構造のため、耐力壁の位置などに厳密なルールがあり、間取りにある程度の制限が生まれます。

でも、その“ルール”こそが家を守る基本なんです。

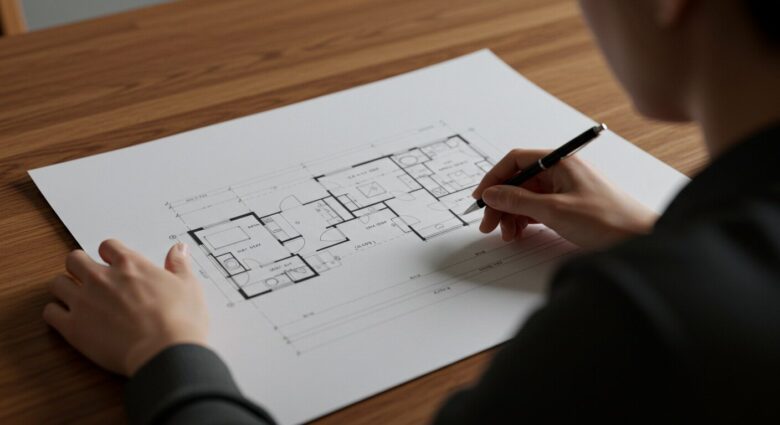

「自由=ノールール」ではない

2×4工法は「この壁は耐力壁だから抜けません」「開口部はこの範囲までです」と明確なルールがあります。

在来工法にはそれがない。

だからといって「好きに間取りを決めていい」という話にはなりません。

構造の基本とは、荷重をバランス良く支えること。そのためには、耐力壁の位置やスパンのバランスをしっかり考えなければなりません。

この当たり前の“ルール”すら理解せず、「在来は自由度が高いですから!」と嘯く設計者が存在することこそ、問題だと思うのです。

ちなみに、2×4工法に慣れている設計者がたまに在来工法を設計しようとすると「え、こんな間取りでも大丈夫なんだっけ?」と、頭がバグることがあります。

私は在来工法自体をディスりたい訳ではありませんし、ツーバイフォー信者でもありません。巷に蔓延る”なんちゃって設計者”が好きじゃないだけです。

間取りを自由にすると、構造は不自由になる

自由な間取りを追求すると、どうなるか。

- 構造的なバランスが崩れる

- 通常よりも特殊な材料が必要になる(例:梁成UP、特殊金物、集成梁など)

- 結果、コストが大幅に上がる

つまり、自由度を上げると構造バランスが悪くなり、そのツケが強度対策やコストに跳ね返ってくるというわけです。

お施主さまにとって本当に良い家とは、理想の間取りを実現しつつ、構造的にも無理がなく、コストパフォーマンスにも優れている家ですよね。

そのバランスを取るのが、本当の意味での“プロ”の仕事ではないでしょうか?と私は思うのです。

「構造計算するから大丈夫」は本当?

最近では、構造計算(許容応力度計算)を行う住宅会社が増えています。

設計者の中には、「うちは全棟で許容応力度計算しますから安心ですよ」と胸を張る方もいます。

もちろん、それは素晴らしいことです。在来工法の場合、構造計算はしないよりした方が100倍良いですから。

でも、それが“力技”の構造計算になっていたらどうでしょうか…?

- 無理な間取りに合わせて、太すぎる梁を採用

- 柱や金物を過剰に増やすことで無理やり計算を通す

これでは本末転倒です。

そもそも、構造計算は「最終確認」であるべき。

知識と経験に基づいて、無理のない間取りを最初から描けることがプロの設計者の証ではないでしょうか?

在来工法は「自由」ではない

在来工法は、たしかに自由度が高い工法かもしれません。

でもそれは、設計者の技量に強く依存するということ。

自由という名のもとに、無理のある間取りを描くことは簡単です。しかしその代償として、安全性や耐久性、コストが犠牲になってはいけません。

構造的な常識を押さえた上で、施主の理想と現実のベストバランスを探る。それが設計者の役目です。

「在来は自由ですから!」という言葉が聞こえたら、その設計者が本当に”自由をコントロールできる人”かどうか、よく見極めてみてください。

あなたが「自由をコントロールできる設計者」に出会えることを心から願っています。

筆者:ともぴ(一級建築士/インテリアコーディネーター)

「家づくりは、賢く・楽しく・ちょっとあざとく」をモットーに、失敗しない家づくりのヒントをブログで発信中。