家づくりに関わる工事の中には、見積書を見ても内容が分かりにくいものがたくさんあります。

中でも特に「電気配線工事」は、何にいくらかかっているのかが非常に分かりづらい工事項目のひとつではないでしょうか。

というのも、そもそも電気工事の相場が分からないため、提示された金額が高いのか安いのか判断しにくいのです。まさに“ブラックボックス”のような存在です。

でも皆さん、できることならコストは少しでも抑えたいですよね?

安心してください。電気工事にも、ちょっとした工夫でコストを下げる方法がちゃんと存在します。

今回は、そんな「電気工事費のコスト削減のコツ」をプロの目線からやさしく紹介していきます。

なお、この記事で紹介するテクニックは、施主支給や打ち合わせの自由度が高い注文住宅に向いている内容です。

あらかじめ電気工事費が「一式◯円」とパッケージ化されている規格住宅では、うまく使えない場合がありますので、その点はご注意ください。

新築時のコスト削減のコツ|電気工事編

それでは本題です。

電気工事費を抑える最大のコツ──

それはとてもシンプルで、「電気工事業者さんの手間を減らすこと」です。

工事費の多くは、材料費よりも「人件費=手間」にかかっています。つまり、現場での作業がスムーズになればなるほど、工事費は安くできる可能性があるのです。

では、どうすれば電気屋さんの手間を減らせるのか?

次から、具体的なポイントを見ていきましょう。

電灯配線を減らす

照明計画を考えるときに意識しておきたいのが、「配線の数を減らすこと」です。

照明器具を取り付けるには、当然ながらその位置まで電気の配線を通す必要があります。これが「電灯配線工事」です。最近では、ダウンライトやペンダントライト、間接照明などを部屋のあちこちに分散配置する「多灯分散方式」が主流となっており、住宅展示場などでもよく採用されています。

この方式は、省エネ効果や雰囲気づくりに優れている一方で、照明の数が増えるぶん配線作業の手間も増えるのが難点。さらに、ダウンライトが増えるほど天井ボードの穴あけ作業も増え、工事の負担は大きくなります。

費用を抑えたいなら、照明計画はなるべくシンプルにするのがコツです。たとえば多灯分散方式を取り入れる場合も、リビングや寝室などポイントを絞って取り入れることで、コストとデザインのバランスがとれます。

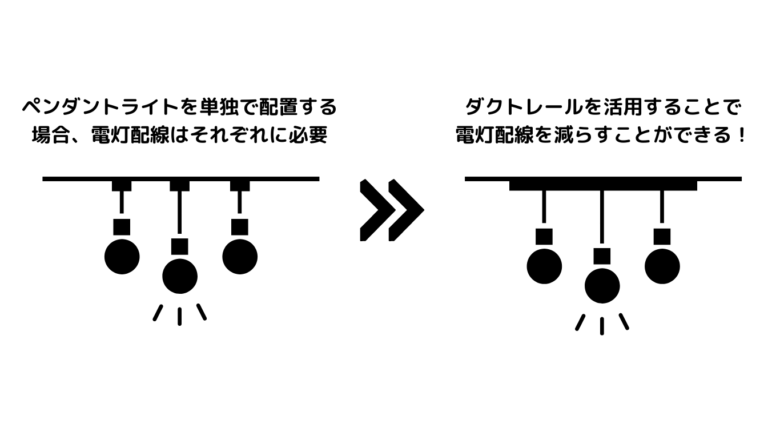

また、「ダイニングの上にペンダントライトを3つ並べたい」といった場合は、ダクトレールを活用するのがおすすめ。3つ分の配線が必要なところを1ヶ所にまとめられるため、見た目もスッキリして工事費の削減にもつながります。

このように、工夫をすれば電灯配線の数を抑えることが可能です。

スイッチを減らす

照明のスイッチも、数が増えればそのぶん工事の手間がかかり、コストも上がります。

例えば、すべての照明に個別のスイッチを設けるのではなく、ある程度まとめて制御することで、スイッチの数を減らすことができます。

最近では、リモコン付きのダウンライトや、スマホをリモコン代わりに使える照明器具も多く出回っています。こういった機器を活用すれば、スイッチは最低限に抑えつつ、多灯分散方式のような柔軟な照明演出も可能です。

また、人感センサー付き照明を取り入れるのもおすすめ。廊下やトイレ、玄関など、人の出入りが多く照明のオン・オフが頻繁な場所に設置すれば、スイッチそのものが不要になるだけでなく、使い勝手も向上します。

工事コストの削減だけでなく、日常の利便性にも配慮した照明計画を立てられると、より満足度の高い住まいになりますよ。

コンセントは適材適所に配置する

これは家づくりの基本中の基本ですが、注文住宅となると、ついついコンセントを多めに付けたくなるのが人情です。

「後から付けるのは大変ですよ〜」

そんな住宅会社の“親切なささやき”に乗せられて、気づけばここにも、あそこにも……と、無駄に増えていくコンセント。

無駄を避けるコツは、実際の暮らし方をできるだけリアルに想像することです。

- 「ここであの家電を使う」

- 「掃除機はこのコンセントから引っ張る」

- 「スマホの充電はここで」

など、“未来の生活”ではなく、“もうすぐ始まる生活”をベースに考えることが大切です。

よくあるのが、「将来ここに何か置くかも」と考えてとりあえずコンセントを設けるケース。でも、将来は誰にも分かりません。

もし「やっぱり付けとけばよかった〜」と後悔する日が来たら、その時は素直に後悔しましょう。それもまた、家づくりの醍醐味のひとつ。

コンセントも工事費がかかる部分です。必要な場所に、必要な数だけ。これがコスト削減の基本です。

電話やLANの配線・配管を減らす

住宅会社によっては、各部屋に電話線やLAN配線を通すための「空(から)配管」を設けているケースがあります。これは後から有線を通せるようにするための準備工事です。

でも正直なところ──

「よほどの有線信者でなければ、必要最小限で十分」というのが私の考えです。

今や固定電話を使う家庭は激減していますし、LAN配線の需要もかなり限定的。多くの方がWi-Fiで生活している今、ルーター周りにだけLAN配線を通せば大抵のことはカバーできます。

また、会社によっては「空配管」ではなく、最初からLANケーブルを通してくるところもあります。これ、ちょっと注意が必要です。

なぜなら、LAN配線の規格は年々進化しているからです。

- 昔:カテゴリー5

- 今:カテゴリー6が主流

- 最近は:カテゴリー7も登場

…となっていて、5年後には今の配線が時代遅れになる可能性も。

せっかく通した配線が“使えない飾り”になってしまっては、まさに「ムダな先行投資」です。

ですので、将来のために配線しておくよりも、その時必要な場所にだけ設ける、という柔軟な考え方がおすすめです。

給気口は窓の換気ブレスで代用

居室に給気口を設けることは、建築基準法に基づき換気量を確保するために必要不可欠です。しかし、この給気口、設置費用を抑える方法があります。

通常、給気口は電気工事業者が取り付けるものですが、実は「窓の換気枠(換気ブレス)」で代用できる場合があります。

換気枠は、窓サッシと一体型になっている部材で、別途取り付け工事が不要です。これを利用すれば、給気口の設置にかかる費用を削減できるのです。

もちろん、「換気枠で本当に十分な換気能力が確保できるのか?」という疑問は残りますが、費用削減のためにはまずこれを試す価値アリですよ。

電気工事のコスト削減は、決して難しいことではありません。重要なのは、「どこで手間を省けるか」「本当に必要な設備か」を見極めることです。少しの工夫で、無駄なコストを削減できる可能性があります。

ただし、削減を目指すあまり、機能性や快適さを損なわないように注意も必要です。賢く、効率よくコストを削りながらも、理想の住まいを作り上げていくことが大切です。

今後の家づくりの参考になれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

筆者:ともぴ(一級建築士/インテリアコーディネーター)

「家づくりは、賢く・楽しく・ちょっとあざとく」をモットーに、失敗しない家づくりのヒントをブログで発信中。